幸福度ランキング第5弾の発刊

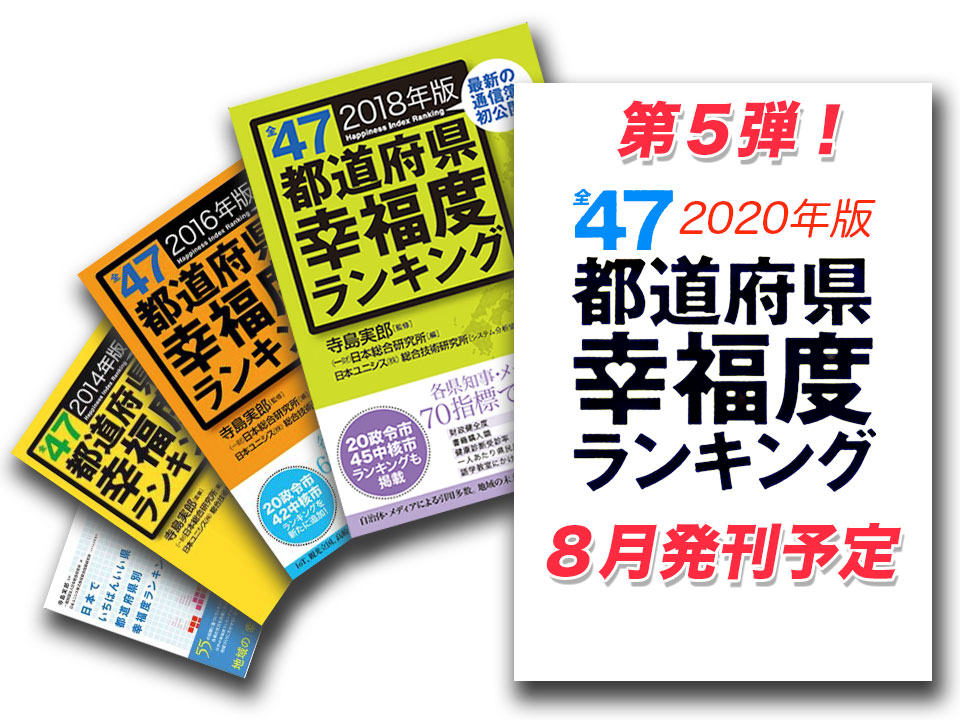

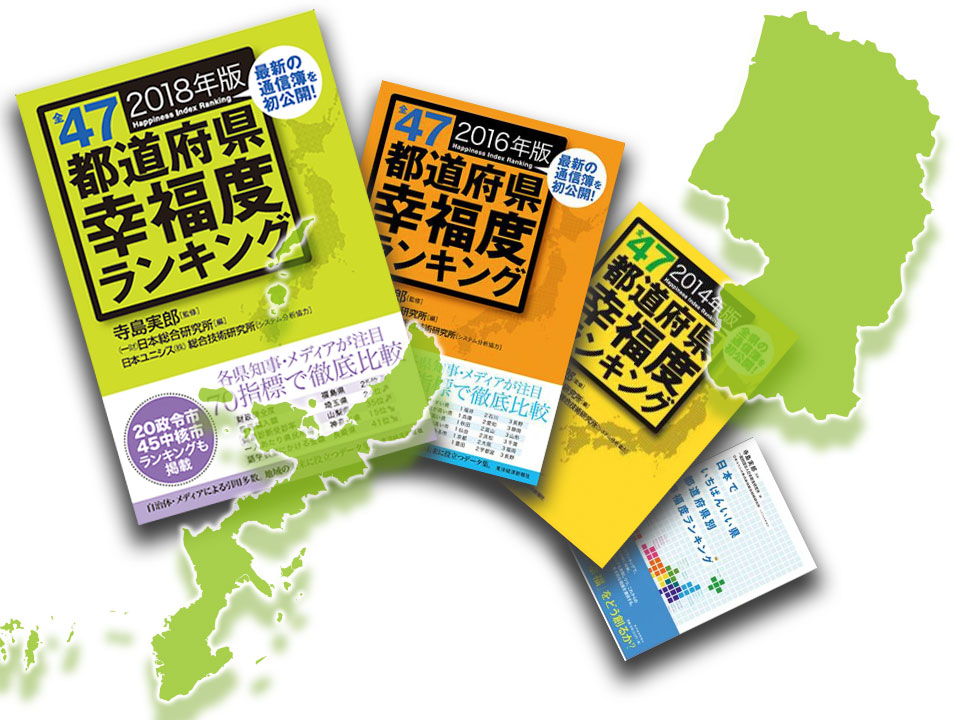

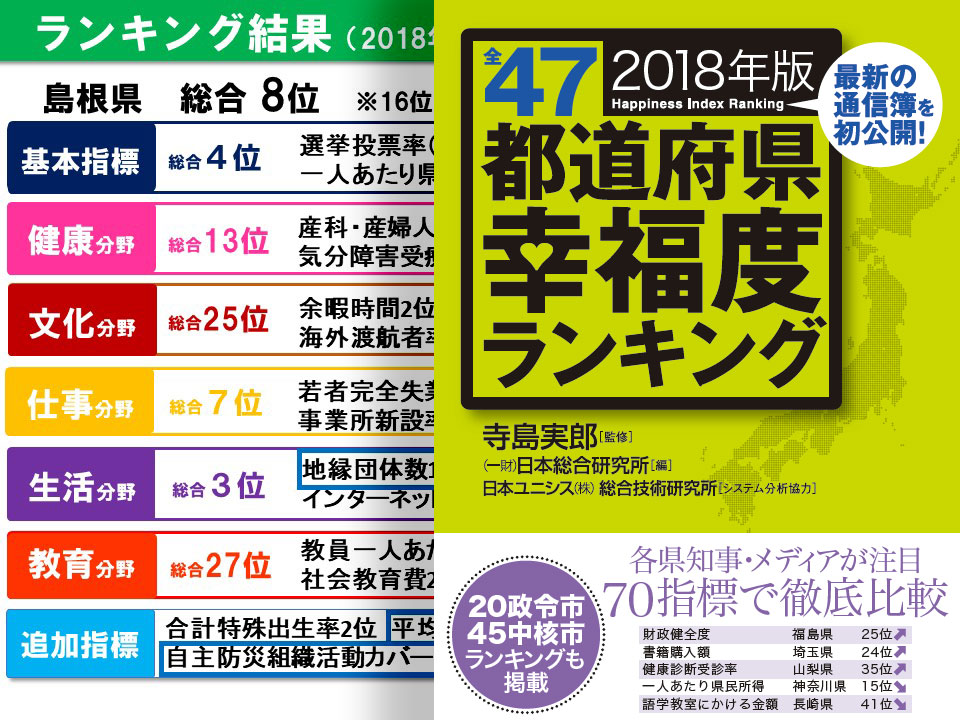

今夏(8月予定)、県民幸福度研究の第5弾として『全47都道府県幸福度ランキング(2020年版)』が東洋経済新報社より発刊されます。すでにシリーズとして4冊(2012、14、16、18年版)を出版していますが、本研究は、幸福とは主観的なものであり、一概に推し量れるものではない中で、自分達が置かれている状況を客観的に捉えられるよう、公的統計データを基にできる限り幸福という価値を相関的に、そして対比分析にみる共通の物差しを提供することに主眼をおき、国の創生は地方(地域)の創生からをモットーに、地方自治体をはじめ様々な人々が同じ認識に立って議論や分析ができるよう進めています。

2011年の東日本大震災を契機に、人々や地域の幸福の形が変容することが想定され、2012年版の発刊後、地方自治体などから様々な反響があり、“地域における幸福を考えるきっかけをつくる”という目論みに一定の手応えを感じました。そして2014年、2016年、2018年版と発刊を積み重ねていく過程で、本書と幸福度研究への注目度が着実に高まり、地方自治体にとどまらず、地方議会・メディア(新聞・TV・雑誌等)・各種経済団体、労働組合、青年会議所・大学の他、最近では政府や国会議員関係者など多方面から、内容に関する問い合わせ・意見、取材、講演依頼等が数多く寄せられています。

こうした反響や注目度から、作品づくり(出版)の積み重ねに対するポジティブな評価を感じつつ、4冊までの研究・出版は、いわゆる“幸福を考え、理解・共感のヒントを提供し、さらに各立場からアクションをとる”ためのデータや知見等を含む基盤づくりと飛躍のための準備期間であったと捉えています。三段跳びに例えると、“ホップ”、“ステップ”の段階であり、今夏の第5弾は“ジャンプ”、すなわち“各人に具体的なアクションを促し、自らの幸福を実感するきっかけをつくる”という段階と位置づけています。 “県民幸福度研究の完成形―プロジェクトと幸福実感” の続きを読む